「秋田風俗絵巻」は、江戸時代後期(1800年前後)に秋田藩直臣・荻津勝孝(おぎつかつたか)が描いたといわれる横約15m縦38.8cmの絵巻です。当時の秋田の年中行事を主題とした11の場面によって構成されています。

|

|

|

写真上段右から、1.正月年礼、2.正月通町の市

写真二段目右から、3.カマクラ、4.サイノカミ祭、5.鳥追い、6.獅子舞

写真三段目右から、7.八橋縄手、8.日吉八幡神社祭礼

写真下段右から、9.五月五日の節句、10.田植、11.土崎湊

以上のように、正月から始まり、田植え時までの約半年弱の風俗を

ほぼ時系列で並べる形となっています。

|

|

|

それぞれの舞台となっている場所ですが、写真時計回りに、

1.久保田城下の武家屋敷の正月礼に始まり、2.通町、3.上亀の町と移動し

4.八橋をぬけて、5.土崎湊で終わります。

この絵巻では、絵を巻き取る毎に春から初夏へと時が移るだけでなく、

久保田城下から北の湊町・土崎へと場所も移っていくのです。

|

|

|

|

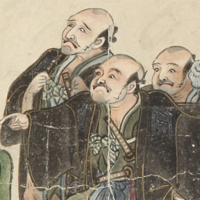

江戸後期の秋田の風俗、風習を色鮮やかに残す「秋田風俗絵巻」ですが、その最大の魅力はなんといっても描かれた人々の表情にあります。城下町やその周辺で暮らす人々の動きや表情が実に活き活きと描かれています。下の写真はそのほんの一部です。

|

猿廻しと子供

|

荷を運ぶ男達

|

木貝を吹く男

|

鉦をたたく男

|

祭礼行列

|

祭礼行列

|

節句の子供達

|

田植えの休憩

|

湊にて

|

|

「秋田風俗絵巻」は秋田県立博物館に所蔵されています。

人文展示室にはこの絵巻のデジタル展示装置が設置されており、絵巻を自由に拡大縮小、スクロールして見ることができます。特別展示以外は入館無料です。

|